Intendo discutere – e, se possibile, confutare – alcune delle affermazioni fatte in articoli pubblicati in vari media a proposito della guerra in questo ultimo periodo. Ridotte all’osso, queste affermazioni sono:

- “In una guerra tutti perdono”

- “La guerra è frutto dell’Io paranoico, quindi qualcosa di patologico”

- “I popoli non vogliono le guerre, esse sono un prodotto della ragion di Stato”

Qui mi limiterò a commentare la prima affermazione. Altrove risponderò alle altre due.

Se si va a Bolzano, bisogna andare a visitare il Museo di Archeologia del Sud Tirolo. Qui è esposta la mummia di Ötzi, un uomo morto circa 5300 anni fa. E’ la mummia europea più antica. Fu trovata nel 1991 ai piedi del ghiacciaio di Similaun, Grazie ai paleontologi sappiamo tante cose di quest’uomo di 45 anni, persino che cosa avesse mangiato prima di morire: una purea o del pane di farro, carne di stambecco e cervo, e verdure.

Quel che mi ha colpito di più è che Ötzi sia morto ucciso da una freccia. Chi e perché ha ucciso quell’uomo? È il thriller più antico della storia. Forse Ötzi si chiamava Abele?

La mummia più antica ci ricorda che l’omicidio e la guerra risalgono ai primordi dell’umanità. Del resto lascia perplessi il fatto che, nel Genesi, dopo aver commesso un delitto orrendo, Caino non venga affatto punito da Dio, tutt’altro.

“Nessuno tocchi Caino!”, avverte il Signore. Come se la Bibbia volesse dire: è con il fratricidio e la guerra che comincia l’umanità. Bisogna farsene una ragione.

Mi annovero tra le persone pacifiche, ma non mi illudo: come Freud, penso che la guerra sia inestirpabile dalle possibilità sempre concretizzabili di Homo Sapiens. Non è sempre una necessità, ma non è una possibilità che si possa rendere impossibile. A meno che l’ingegneria genetica non riesca a trovare, un giorno, il modo di estirpare i supposti geni connessi all’aggressività fisica. Ma, come vedremo, nella guerra non è in gioco solo l’aggressività. Temo proprio che il progetto di Kant di Pace Perpetua sia, se non impossibile, molto molto difficile da realizzare.

Si sente spesso ripetere, in questo periodo di discettazioni sulla guerra sull’onda delle guerre in Ucraina e a Gaza, “in guerra perdono tutti”. Si ripete questo mantra perché ha l’aria molto profonda, e in effetti potremmo anche dire che è vero. Tutti i proverbi o le frasi fatte sono in qualche modo vere, come “se vuoi la pace prepara la guerra” o “non si può avere la moglie ubriaca e la botte piena”… Il fatto di essere (parzialmente) vere non impedisce però a queste “frasi sagge” di essere banali. La banalità consiste nel loro isolare il contenuto dal contesto, mentre quel che conta – quando si deve agire nel reale – è proprio il contesto.

Ma chi precisamente perde la guerra e in che senso?

Perdono entrambe le parti perché esse subiscono perdite umane?

Possiamo dirlo: chi muore perde la guerra. Ma cosa ci autorizza a dire che il fatto di morire implichi ipso facto l’essere sconfitti? Chiunque muoia per una causa perde? Possiamo dire che Socrate e Giordano Bruno – mi limito a chi è morto a causa della propria filosofia – siano storicamente perdenti? Veri e propri martiri della legalità, come Falcone e Borsellino, uccisi dalla mafia, sono perdenti? Lo saranno non perché sono morti, ma se la mafia si rafforzerà. Possiamo dire che il morire sia equivalente del perdere, oltre che perdere la vita? In questo senso tutti noi mortali siamo perdenti.

Un biografo di grandi scrittori disse una volta: “Scrivere biografie è una cosa tristissima, perché finiscono sempre con la morte del protagonista”. La vita non è mai una storia a lieto fine. E la storia, è una vita a lieto fine? Un marxista direbbe di sì. Ma io non sono marxista.

La verità è che morire nel proprio letto o morire in battaglia o morire sulla sedia elettrica sono di per sé cose equivalenti, morire non ha un senso in sé. Non ha certo senso per chi è morto, dato che non può piangere la propria morte. Sono solo i vivi a piangere i morti, la morte è qualcosa che ha senso solo per i vivi, la morte è una faccenda solo dei vivi. Sono i sopravvissuti a dare senso alla morte dei loro morti, e il senso deriva dalla narrazione – come si dice oggi – in cui una morte è presa. Non è quindi la quantità di morti che dà senso alla morte di questi morti.

La civil war (1861-1865) è stata la guerra più sanguinosa per gli americani: più di 618.000 morti. Molti di più degli uccisi americani nelle due guerre mondiali più quella del Vietnam sommate insieme. Dopo una carneficina del genere, possiamo parlare di vincitori? Da notare che gli Unionisti hanno avuto più morti dei Confederati (360.220 contro 258.000). Se “vincere” significasse subire meno morti, allora potremmo dire che hanno vinto i Confederati.

Eppure Abraham Lincoln, che volle quella guerra, è annoverato oggi tra i padri della patria americana. Ottenne una “vittoria” importante: la fine della schiavitù negli Stati Uniti. Insomma, possiamo dire che gli anti-schiavisti hanno perso anche loro, dato che hanno fatto ricorso alla guerra? Perché, lo si dimentica spesso, sono stati gli Unionisti del Nord a volere la guerra con i Confederati del Sud.

Si potrà sempre dire: la schiavitù fu legalmente abolita, ma continuò di fatto negli stati del Sud, perché gli ex-schiavi erano comunque segregati, mancavano di diritti, occupavano i livelli più bassi della scala sociale… La schiavitù, insomma, continuò in altre forme. E’ solo un secolo dopo la civil war che il movimento dei neri americani colse delle vittorie importanti, e possiamo parlare di una certa eguaglianza tra bianchi e neri, anche del deep South. Chi vinse, chi perse allora la carneficina? Quando perse, quando vinse? Dipende dalla prospettiva che adottiamo. Forse nella storia siamo tutti perdenti, il che equivale a dire che siamo tutti vincenti. Basta cambiare il tipo di narrazione, e tutto si rovescia.

Il motto “nella guerra tutti perdono” diventerebbe allora meno banale se lo si estendesse: “nella lotta politica, tutti alla fin fine perdono”. Dato che la guerra, come ci ricorda von Clausewitz, è la continuazione della politica con altri mezzi. Disfatta e vittoria dipendono dall’après-coup: 50 anni fa la Cina appariva come una ex-potenza del tutto perdente, oggi invece come tra le più vincenti.

I caduti sovietici dovuti all’aggressione nazista dell’URSS furono tra i 20 e i 27 milioni, tra vittime militari e civili. Eppure dal 1946 in poi ogni 9 maggio le nazioni post-sovietiche celebrano la vittoria contro la Germania nazista come grande festa nazionale.

Hanno perduto la guerra anche loro?

Stalin avrebbe fatto meglio ad arrendersi subito alla Wehrmacht?

La storia non si fa con i “se”, ma potremmo chiederci: se l’URSS si fosse arresa subito, a parte l’oppressione nazista, avrebbe avuto meno morti? Probabilmente no. I nazisti avrebbero sterminato gli ebrei, che erano allora 3.200.000 in URSS (ne riuscì ad ammazzare solo un milione e 800.000). E siccome per Hitler gli slavi erano una razza inferiore, tanti russi sarebbero stati massacrati lo stesso. Volere la pace può fare più morti di una guerra, oltre ovviamente alla perdita della libertà e dell’autonomia, all’umiliazione della resa codarda. (Essere pacifici è una bellissima cosa, ma detesto I pacifisti: spesso provocano indirettamente i più immani massacri.)

Lo so, do i numeri. Troppi numeri. Molti aborriscono i numeri, al contrario di Platone vogliono solo concetti. Eppure i numeri colgono sempre un reale al di là delle narrazioni. I numeri spesso sbugiardano I concetti.

Si può intendere l’adagio “in una guerra non ci sono né vincitori né vinti” nel senso che comunque chi vince subisce perdite sia umane che di ricchezza. Le guerre, soprattutto se durano a lungo, sono costose anche per chi le vince. Ma anche qui, i costi sociali di qualcosa sono accettabili o no a seconda della narrazione che adottiamo. (Paradossalmente, l’entrata in guerra degli USA nella 2° guerra mondiale permise il superamento della lunga crisi economica di quel paese iniziata nel 1929. Non è chiaro perché, ma la guerra portò a un boom economico.)

Abbiamo visto che per gli Unionisti contrari alla schiavitù perdere oltre 360.000 giovani cittadini apparve alla fine un prezzo tutto sommato accettabile, così come per i sovietici perdere oltre 20 milioni di cittadini apparve un costo indispensabile. Hanno fatto male i sovietici a non pentirsi della loro vittoria perché è costata troppo cara? Ma questo accade anche per i morti e feriti dovuti al traffico stradale.

Numeri, numeri. Mi inebrio di numeri.

Nel 2019 in Italia abbiamo avuto 3.173 morti per incidenti stradali e 241.384 feriti, dei quali 17.600 gravi [1]. Nessuno insorge dicendo “Troppi morti sulle strade! Proibiamo il traffico dei privati, limitiamo solo a professionisti la guida delle auto e delle moto”. Questa proposta non verrebbe presa sul serio da nessuno. Diamo per scontato che morti e mutilati dovuti al traffico siano un costo tutto sommato accettabile per garantire la motorizzazione universale. Certo, si studiano continuamente sistemi per ridurre l’Olocausto stradale, ma le morti senza gloria sulla strada – a differenza delle gloriose morti in guerra – non fermeranno certo quella che consideriamo tutti una libertà fondamentale: poter guidare un’auto o una motocicletta. Il principio della libertà di muoversi primeggia, in questa narrazione, sul principio di risparmiare vite umane.

Così, ogni anno solo in Italia muoiono sulla strada altrettante persone di quelle morte in America negli attentati dell’11 settembre 2001. Solo che queste ultime morti pesano perché entrano in una narrazione storica, mentre le morti per il traffico non entrano in alcuna narrazione, non hanno “senso”, sono mera statistica.

Non diversamente è con le morti sul lavoro, dette “bianche”[2]. Ogni tanto qualche politico ci ricorda che in Italia ci sono più morti sul lavoro che altrove, anni fa lanciò questa campagna il presidente Giorgio Napolitano. Ma di fatto diamo per scontato che sempre qualcuno morirà sul lavoro. E’ un costo che siamo disposti a pagare per l’industrializzazione del nostro paese. Combattiamo tante guerre tacite che producono vittime.

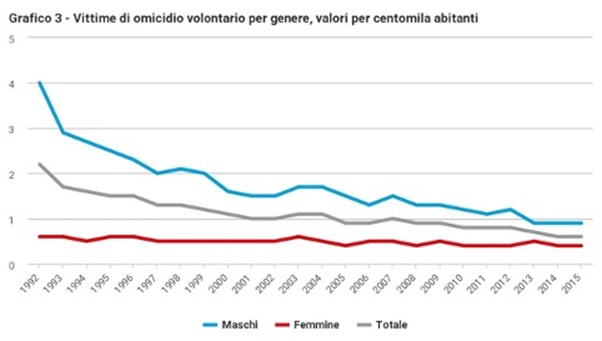

All’inverso, numeri prima irrilevanti d’un tratto assumono un significato enorme, smuovono la politica. I femminicidi, ad esempio. Non risulta che in questi ultimi decenni i delitti mortali contro le donne siano aumentati in Italia, la media è più o meno stabile. Secondo i dati ISTAT in Italia, come in tutto il mondo occidentale, il tasso di omicidi diminuisce costantemente da una trentina d’anni. Insomma, le nostre società iper-industrializzate diventano sempre meno violente, anche se la narrazione in cui bagniamo racconta che le nostre società sono sempre più micidiali. La sola cosa che possiamo dire è che il numero assoluto di femmincidi resta costante, mentre i numeri di altri omicidi si abbassano. Eppure, seguendo i media, quasi tutti sono convinti che siamo in una fase di misoginia sanguinaria. La verità è che 20 anni fa quelle morti di donne ci apparivano “normali”, oggi invece fanno parte di una narrazione che non le ammette.

Insomma, “in una guerra perdono tutti” è una frase che ha un senso solo: mettersi sul pulpito del Mahatma, della ‘grande anima’, che guarda il sound and fury della vita umana – passioni, guerre, conflitti simbolici e immaginari, la cieca Volontà di vivere – dall’alto di una saggia neutralità. E’ un modo di salvarsi l’anima, non di salvare la verità. E nemmeno la libertà.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Grazie per la chiarezza, saluti, Adalinda